はじめに

対象読者

- Apogee Symphony Desktopの購入を検討している

- 他のオーディオインターフェースが欲しくならないくらいいいものが欲しい

この記事からわかること

- Symphony Desktopを使っている超有名作曲家

- Symphony Desktopの基本スペックとその解説

- 価格は20万円前後にもかかわらず、なぜ「音質が50万円相当」と言えるのか、その理由

- Symphony Desktopが上級者向けである理由

- 3年使っている筆者の所感、使用環境

- 買って後悔する人、後悔しない人のタイプ

奈沼 蓮

DTMer、ライブハウスPAエンジニア

Symphony Desktop使用歴は3年。

結論をここで言ってしまうと超気に入っている。

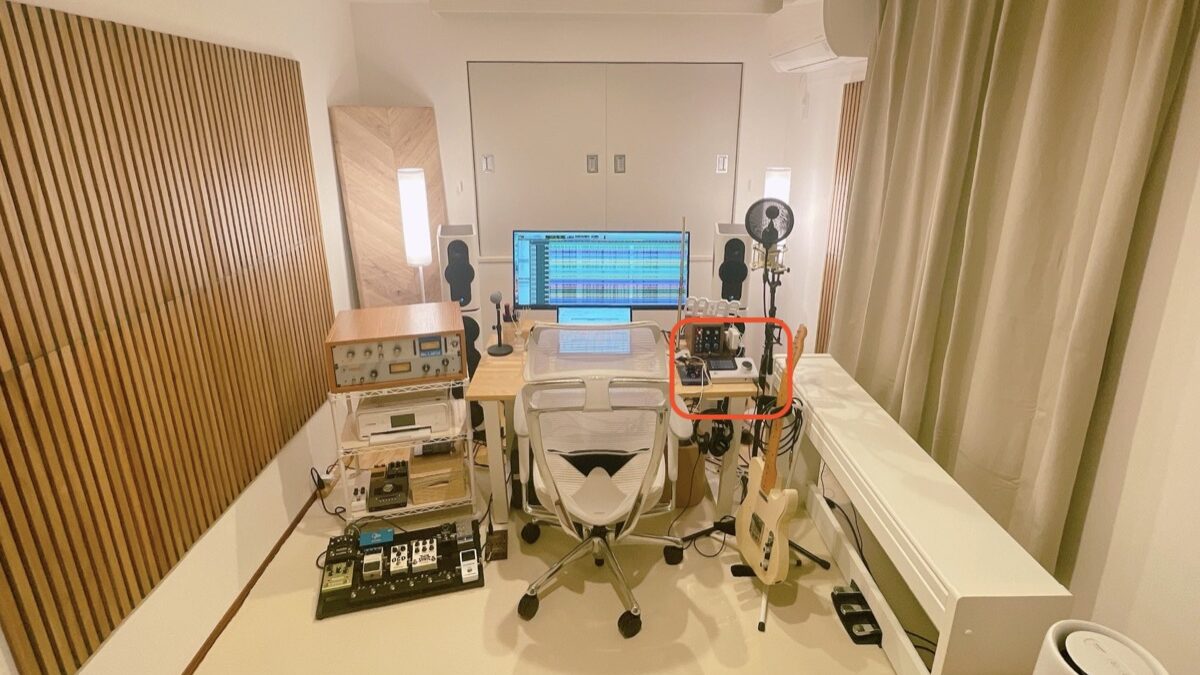

「紅蓮華」作曲者の草野華余子さんも使ってる

「紅蓮華」といえばアニメ鬼滅の刃オープニングとして超有名なLiSAさんの楽曲です。

その作曲者である草野華余子さんの自宅スタジオにはSymphony Desktopがあります。

デスク天板右手位置なのでメイン機材の可能性高し。

今をときめく一流作曲家が選んでるという時点でもうかなり説得力があります。

少なくとも購入後に品質で後悔することは無いでしょう。

この時点で「よし、買いだな!」と決断した人のために販売店の商品ページリンクをご用意しました。

飛んで10秒で注文できます。

ただSymphony Desktopは誰にでもおすすめできるものではなく、「上級者向け」だと思います。

この先の内容はより詳しく知りたい人向けの内容です。

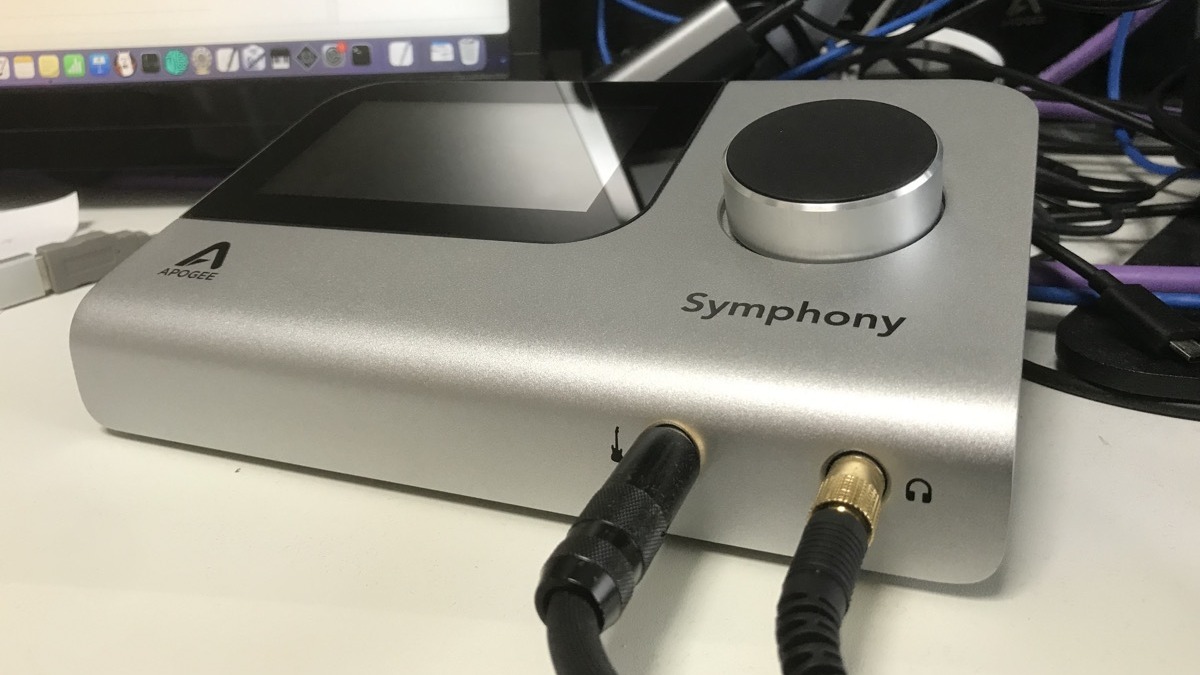

Symphony Desktopの基本情報

基本仕様 : ホームスタジオ向けでI/Oは少なめ。同軸光デジタル対応はアツい。

- PCとの接続 : USB TypeA,C

- メーカー : Apogee Electronics

- input / output

- Analog in × 2 + Optical in × 10 + (Software in × 10)

- Analog out × 6(stereo pair × 3) + Optical out × 8

- input対応コネクタ : TS標準フォン、XLR、同軸光デジタル

- 電源供給 : 2口コンセント(USBバスパワー無し)

仕様からして「ホームスタジオ向けに作った機種」といった感じがします。

Analog inputはたった2つです。

ボーカル、ギター、キーボード、シンセサイザーなどインプット数が2以下のレコーディングはいけます。

ギターやベース用のハイインピーダンス入力対応の入力端子もあります。

Analog input 2つのチャンネルステレオリンクもできます。

逆にアコースティックピアノやドラムなどインプットチャンネル数が3つ以上必要な楽器のレコーディングは別機器が必要です。

同軸光デジタル使えばPS5の音をDAできる

同軸光デジタル入力端子があるので、PS5のオーディオインターフェース(DAのみ。マイク入力は不可。)として使えます。

接続にはUSBを使った光デジタルへのDD変換が必要です。

筆者は「FX-AUDIO- FX-D03J+ GAME edition」を使っています。

DTMだけでなく、PS5のオーディオインターフェースとしても使えるのは嬉しい点です。

ゲーム体験が贅沢になります。

この使い方での難点としては、PS5使ってる時もSymphony Desktopを接続しているパソコンを待機状態にしておかないといけないことです。

USB接続しているパソコンをシャットダウンしてしまうと、Symphony Desktopは自動で全Outputをミュートしてしまいます。

他製品との差別化点 : 往年の名機をリスペクトしつつ、最新動向に追いつく

- 付属ソフトウェアも含めApple Silicon(M1, M2 mac)ネイティブ対応

- 標準マイクプリアンプ仕様のほかにNEVE 1066とAMPEX 601のマイクプリアンプシュミレーション2種

- Mac/Windows両対応のコントロール用ソフトウェア Apogee Control 2付属

- 内蔵DSPプラグインによる外部エフェクト(ver. 1.3で完全体。2022年9月現在ver. 1.2で一部機能未実装)

50年以上語り継がれるビンテージマイクプリアンプのシュミレート

NEVE 1066もAMPEX 601も1950 ~ 1960年代頃に登場したマイクプリアンプです。

どちらも音質に定評があり多くのレコーディングで使われました。

しかし現在は極めて入手困難な伝説的名機となっています。

標準搭載された高解像度のマイクプリアンプの他に、ビンテージマイクプリアンプシュミレートをつけているということです。

先人の歴史への敬意と同時に、他インターフェースにはない表現の幅を感じます。

競合インターフェースの強みを取り込んでいる

コントロールソフトウェアのApogee Control 2はRMEのTotalMixを、内蔵DSPプラグインはUNIVERSAL AUDIOのUADプラグインを連想させます。

ライバル製品の良いところを取り込んだ印象です。

20万円前後の製品なのに、「音質が50万円相当」と言える理由

Apogee公式が「Symphony I/O MKIIと同じコンバーター回路」と公言

Apogeeには「Symphony I/O MKII」という業務スタジオ向けのフラグシップインターフェースがあります。

こちらはカスタマイズモジュールによって値段が変わりますが、最小構成(No module)でも46万円くらいします。(2023年7月時点)

ここからが注目すべきところです。

Apogee公式のFAQに「Symphony Desktopの音質はSymphony I/O MKIIと同じですか?」という質問があります。

これに対し、公式は「Yes」と答えています。

主な根拠はオーディオコンバーター回路に同じものを使っていることのようです。

50万円中、46万円まで確定しました。

残りの理由はマイクプリアンプです。

8個で24万のマイクプリアンプが2個入っている

Symphony I/O MKIIの追加モジュールに「8つのマイクプリアンプ拡張する」ものがあります。

このモジュールだけで24万円前後します。(2023年7月時点)

ちなみにSymphony I/O MKIIの最小構成にはマイクプリアンプが1個もありません。

つまりマイクプリアンプ1個あたり、3万円といえます。

Symphony DesktopにはCH1,2に1個ずつマイクプリアンプが計2個が搭載されています。

つまり+6万円です。

以上が「音質が50万円相当」と言える理由です。

むしろちょっと控えめに見積もっても50万円といえます。

Symphony Desktopの上級者向け仕様を感じるポイント

多機能なのに取扱説明書(ユーザーマニュアル)は英語のみ

最大にして最凶にクセのあるポイントがこれです。

英語のUser’s Guideはありますが、日本語の取扱説明書が存在しません。

本体箱にはもちろん、Apogee公式サイトのサポートページとかにもありません。

一応起動して音が出るくらいまではわかる「スタートアップガイド」のみです。

機能もいろいろ盛り込んであるため、普通のオーディオインターフェースより操作は数倍複雑です。

英文読解に苦手意識がない or ある程度音響知識があり手探りしていける人向け

日本語取扱説明書が無い以上、使っていく上で機能を把握する手段は英文読解か手探りです。

公式チュートリアルも初歩部分しか解説してないし、ユーザーが多い製品でも無いのでグーグル先生もあまり頼りになりません。

英語が苦手な場合、ある程度音響知識があり手探りで機能を把握していく根気がある人でないと使いこなすのは難しいでしょう。

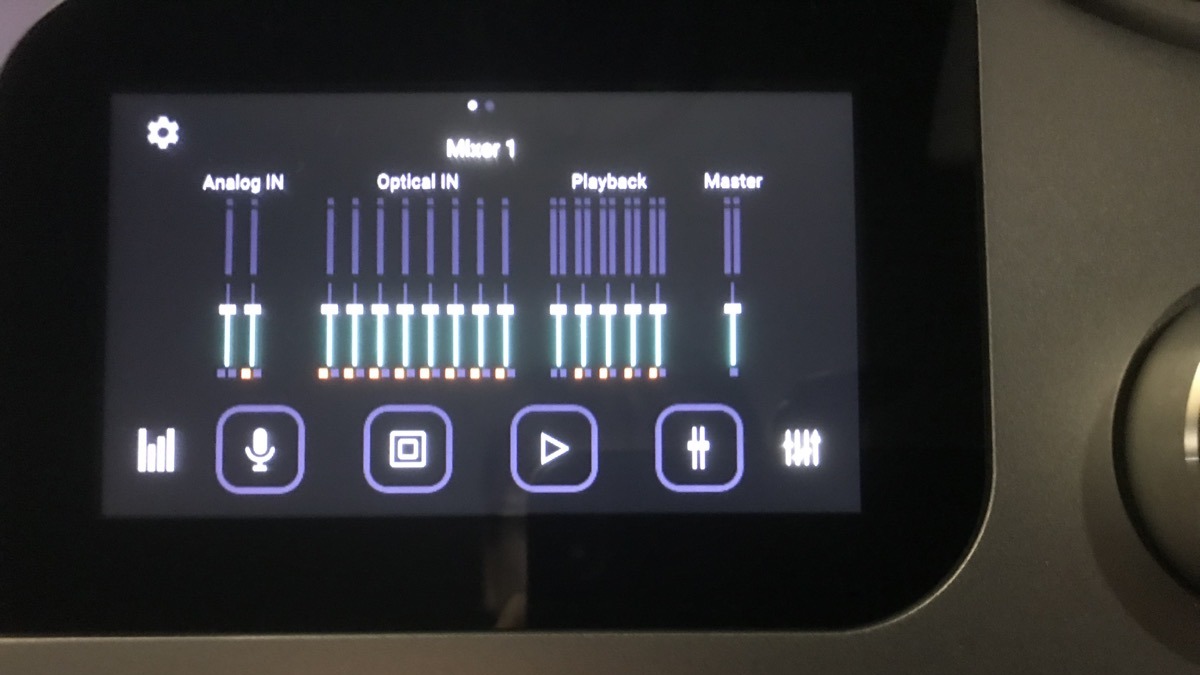

仮想ミキサーは複雑なルーティングも組める。しかしわかりにくい

Symphony Desktopは内部に仮想ミキサーが組まれています。

しかも2レイヤーあり、切り替え可能。

これが慣れるとそこそこ便利ですが、やはり複雑です。

例えば

- ダイレクトモニター機能

- ループバック機能(配信向け機能)

- 仮想サウンドデバイスを使ったI/Oの確保

- Main OutとHeadphone Outで別々の内容を再生する(レコーディング向け機能)

こんなことができます。

しかしFocusriteやYAMAHAのAGシリーズのように「DIRECT MONTORのスイッチをON」にする、「LOOPBACKモードに切り替える」みたいに簡単にはできません。

「オーディオ信号がどう流れればダイレクトモニターになるのか?もしくはループバックになるのか?」ということを考えて仮想ミキサー上でルーティングする必要があります。

融通は効きますが、上級者向けの仕様です。

繰り返しになりますが現時点で取扱説明書は英語のみです。(追い討ち)

Apogee公式の英語版取説はルーティングの活用例がイラスト付きで丁寧に書かれており、気の利いたことができることがわかります。

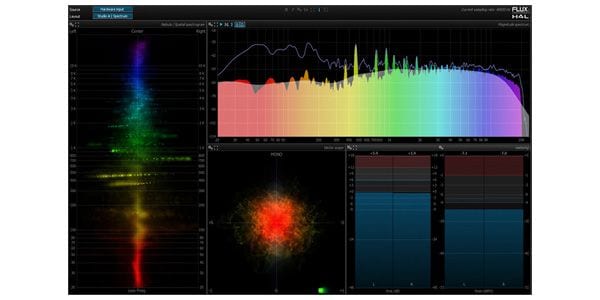

特にルーティング内に「Software Inputs」という隠しアイテム(?)があり、これを使うと実質的なLOOPBACKやfluxなどの外部アナライザー向けinputが確保できます。

2023年7月現在(発売から約3年後)でもソフトウェア未完成

Symphony Desktopは2020年10月24日に発売された製品です。

発売当初から「ソフトウェアアップデートで今後機能追加していく」ということは周知されていました。

それから3年経ちましたが、未だに完全体になっていません。

多分2020年はApogeeにとって不都合が多い年だったのが理由

Apogeeの仕事が遅いというのも少し違って、不運が重なった結果ソフトウェアの完成が遅くなっているのだと思います。

背景としてApogeeはAppleのパートナー企業として親密な関係にあります。

Mac製品ページの下の方とかはパートナーとしてApogeeのロゴと社名がありますし、Apogeeのソフトウェア対応はWindowsよりもMacが優先されてます。

それゆえApogee製品のMac上動作安定性はかなり高いです。

M1 Macのネイティブ対応もおそらく最速でした。

そういった事情があり、Apogee側からすると重要なパートナー企業のAppleがMacに独自プロセッサM1, M2(Apple Silicon)を搭載したり、世界中で新型ウイルスが流行したりしたので予定通りに行かないことが多かったのは想像できます。

完全版のVer1.3では「MIDI over USB機能」が追加されるようです。

これは人によると思いますが、筆者的にはSymphony Desktopには求めていない機能なので、Ver1.2の状態でも特に不満はありません。

筆者総評 : 高品質&高機能だが、合う人が限られる

- パソコン : mac mini M1 2020年モデル

- モニタースピーカー : NEUMANN KH80DSP(DSP補正ON)

- モニターヘッドホン : YAMAHA HPH-MT8など

- 主な利用用途

- DTM中のモニター

- PS4のオーディオDA変換

- ウェブ会議

- ギターとベースのレコーディング

おすすめできる点ばかりとはいえませんが、筆者はとても気に入っています。

気に入っているポイントを挙げると

- Mac, Logic上利用時の動作安定性(今までインターフェース由来で一度もLogicが落ちてない)

- 音質やノイズの少なさ(スピーカーの性能も関わってくるので一概には言えませんが)

- PS4(PS5)のオーディオDA変換にも使えてゲーム体験が贅沢になる

- LOOPBACKやアナライザー用のinput確保をSymphony Desktop内でできる

ただ「ある程度条件が揃ってる人でないと買って後悔する」と思うので、それについて書きます。

買って後悔する人、しない人

買って後悔する人(多分RME製品とか買った方が幸せになれる人)

- Windowsユーザー

- MacユーザーだけどDAWにLogicを使っていない人

- ミキサーの扱いに慣れていない人

- 手探りで使い方を把握していくのが苦手な人、嫌いな人

買って後悔する人への代替案

ちなみに筆者がこっち側の人だった場合はRME Fireface UCX IIを買っていたと思います。

Symphony Desktopの良きライバルとも言える製品です。

音質が同等に上質なのはもちろんですが、こちらはWindows環境での安定性に定評があります。

日本語ユーザーガイドもバッチリ付属しており親切。

買って後悔しない人(Symphony Desktopが向いてる人)

- MacユーザーかつLogicユーザー

- 特にDAWが落ちることが嫌いで動作安定性を重視する人

- オーディオエンジニアなど、ミキサーの扱いに慣れている人

- 取扱説明書を読まないタイプの人

- 英語の取扱説明書に苦手意識がない人

- 取扱説明書がなくても手探りで使い方を把握していける人

まとめ

今回の記事ではApogee Symphony Desktopについて2年以上使った筆者のレビューをまとめました。

ひとことでまとめるなら

英語取説だが、音質、ルーティング自由度、Logic安定性抜群のホームスタジオインターフェース最高峰

といった感じです。

今回の記事は以上です。

お役に立てれば幸いです。

付録 : 記事関連製品まとめ

本体

筆者が使っている本体-スピーカー接続用ケーブル

筆者が使っているモニタースピーカー

Symphony Desktopにしてから使い勝手が良くなったアナライザー

美しさ、反応速度、拡張性どれをとっても最高です。値は張りますが、相応の価値があります。

類似品に同じFLUXから出ているStudio Session Analyzerというものがありますが、あれはDAWプラグイン経由でしか使えない半端者なので注意です。(筆者は数年前勘違いして購入してしまいました)

コメント